发 热

【考纲要求】发热概念、发生机制、常见原因(感染性、非感染性)、临床表现(发热的分度、临床过程与特点、常见热型及临床意义)、常见伴随症状及临床意义。

【考点纵览】发热的原因通常分为感染性发热与非感染性发热两大类,以前者多见;掌握发热的临床分度;发热的临床经过分三个阶段:体温上升期,高热期和体温下降期;热型分六型,各型具有不同的临床意义,不同疾病发热伴随不同症状。

一、概念,发生机制

1.概念

机体在致热源作用下或各种原因引起体温调节中枢功能障碍,导致体温升高超出正常范围,称为发热。

发热(fever)是临床常见的疾病症状之一,也是许多疾病所共有的病理过程。体温升高可以是生理性,也可以是病理性,病理性的体温升高包括发热和过热两种情况(图5-1)。发热、过热及生理性体温升高与调定点的关系见图5-2。

2.发生机制

发热的基本机制

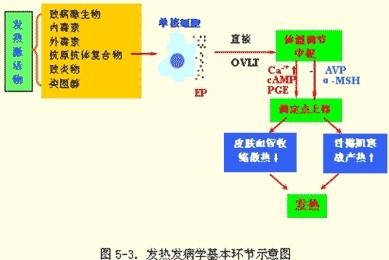

发热的原因很多,发生机制比较复杂,但基本发病环节已比较清楚(图5-3)。

在这一部分内容的学习中,应抓住以下几个关键环节:

①发热激活物及作用;

②内生性致热原(EP)的来源、本质及作用;

③EP进入体温调节中枢的方式;

④介导EP引起体温调定点升高的中枢发热介质(包括正调节介质和负调节介质)及作用机制;

⑤调定点上移引起体温升高的机制;

⑥热限的概念、形成机制及生物学意义。

1.发热激活物

是指能刺激机体产生EP的物质,又称为EP诱导物,包括来自体外的外致热原和某些体内的产物。

(1)外致热原

主要是微生物及其代谢产物,包括:

1)革兰阴性菌:

①主要有大肠杆菌、伤寒杆菌、淋球菌、脑膜炎球菌等;

②胞壁的脂多糖(LPS),又称内毒素(ET)有极强的致热性,其中的脂质A是其致热性和毒性的主要成分;

③ET耐热性强,在自然界中分布极广,临床上输血和输液过程中出现的发热反应大多与其污染有关。

2)革兰阳性菌:

①主要有肺炎球菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等;

②是最常见的发热原因;

③全菌体和胞壁骨架成分-肽聚糖均有致热性;

④革兰阳性菌分泌的外毒素,如毒性休克综合征毒素-1、肠毒素、致热外毒素A、B、C(曾被称为猩红热毒素)和白喉毒素等都有显著的致热性。

3)病毒:

①主要有流感病毒、麻疹病毒或柯萨奇病毒;

②人类的致病病毒多数为包膜病毒,包膜中的脂蛋白可能是病毒的主要致热性物质;

③有些病毒含有血凝素,具致热性。

4)其它微生物:

①主要有真菌、立克次体、衣原体、钩端螺旋体、疟原虫等;

②立克次体、衣原体、钩端螺旋体的胞壁中亦含有脂多糖,其致热性可能与此有关;

③有许多病原微生物虽不产生特异的致热物质,但在体内繁殖可引起相应的抗原表达或细胞自身抗原的变异,启动免疫反应,引起发热;

④疟原虫在红细胞内发育成裂殖子,红细胞破裂时,大量裂殖子和代谢产物释出,引起高热。

(2)体内产物

1)抗原—抗体复合物:

①抗原抗体复合物对产EP细胞有激活作用;

②许多自身免疫性疾病的固性发热与其血中持续存在的抗原-抗体复合物有关。

2)致炎物和炎症灶激活物:

①尿酸盐结晶、硅酸盐结晶和无菌性炎症灶渗出物等具有致热性;

②组织坏死过程也可释放某些发热激活物。

3)致热性类固醇:体内某些类固醇代谢产物,如睾丸酮的中间代谢产物本胆烷醇酮可引起发热。

2.内生性致热原

1)EP是在发热激活物的作用下,由体内产EP细胞产生和释放的,可引起发热的物质,其本质是细胞因子。

2)可以产生EP的细胞包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞、淋巴细胞、神经胶质细胞、肾小球膜细胞以及肿瘤细胞等(表5-1)。

表5-1 产内生致热原细胞

巨噬细胞及白细胞肿瘤细胞其它细胞

血单核细胞

肝星状细胞

腹腔巨噬细胞

滑膜巨噬细胞

骨髓巨噬细胞

肥大细胞

嗜中性白细胞

NK细胞

骨髓单核细胞性肿瘤细胞

白血病细胞

何杰金氏淋巴肉瘤细胞

肾细胞癌细胞

表皮角化细胞

郎罕氏细胞

角膜上皮细胞

神经胶质细胞

肾小球膜细胞

内皮细胞

平滑肌细胞

胶质细胞

3)目前已明确的EP主要有四种:白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)、干扰素 (IFN)和:白细胞介素-6(IL-6)。

1.试述G-细菌进入机体后引起发热的发病机理。

[答题要点]

(1)致热源所致:致热源分为外源性致热源和内源性致热源。

外源性致热源:如病原微生物及其产物,炎性渗出物,无菌性坏死组织,抗原抗体复合物等,其特点为不能直接作用于体温调节中枢,需通过内源性致热源发挥作用。能激活中性粒细胞、嗜酸粒细胞和单核巨噬细胞释放EP。

内源性致热源:简称内热源(EP):由中性粒细胞、嗜酸粒细胞和单核巨噬细胞所释放又称为白细胞致热源,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)、干扰素 (IFN)和:白细胞介素-6(IL-6)等,这是目前已明确的四种主要EP,其特点为可通过血脑屏障直接作用于体温调节中枢,使体温调定点上升,导致产热增加,散热减少,体温上升。

(2)非致热源所致:见于①体温调节中枢直接受损;②引起产热过多的疾病,如癫持续状态、甲状腺功能亢进症等;③引起散热减少的疾病,如广泛性皮肤病、心力衰竭等。

不直接引起发热而由内热源引起的是:(C)

A.白细胞

C.病原微生物

不是以前的考题原题,但是是以前考试所涉及到的重点部分。

【真题】

外源性致热原的特点,正确的是

A.分子量较小

B.其致热原性可被蛋白酶类所破坏

C.能激活血液中的中性粒细胞和单核细胞

D.直接作用于体温调节中枢

E.在体内最终由肝、肾灭活和排泄

答案:C

真题.能直接作用于体温调节中枢的物质是

A.白细胞致热源

B.细菌毒素

C.抗原抗体复合物

D.坏死物质

E.病毒

答案:A

48.[真题]直接作用于体温调节中枢引起发热的是

A.病原体产生的外源性致热原

B.病原体产生的内源性致热原

C.白细胞产生的内源性致热原

D.白细胞产生的外源性致热原

E.白细胞及病原体产生的代谢产物

答案:C

协和习题.那种物质直接作用于体温调节中枢引起发热

A.病原体产生的外源性致热原

B.病原体产生的内源性致热原

C.血液中白细胞产生的外源性致热原

D.血液中白细胞产生的内源性致热原

E.血液中白细胞及病原体的代谢产物

答案:D

相关推荐:

·2014口腔助理医师考前辅导精华:活动期牙周炎病理 (2014-07-28 16:08:10)

·2014口腔助理医师考前辅导精华:根尖周病诊断方法 (2014-07-28 16:05:38)

·2014口腔助理医师考前辅导精华:根管治疗过程介绍 (2014-07-24 16:56:19)

·2014口腔助理医师考前辅导精华:腭裂整复手术简述 (2014-07-24 16:53:42)

·2014口腔助理医师考前辅导精华:良性牙龈肿瘤介绍 (2014-07-24 16:51:44)

·免费真题 ·模考试题

实用文档 | 入党资料 | 入党申请书 | 入党志愿书 | 个人自传 | 转正申请书 | 思想汇报 | 个人简历 | 简历模板 | 简历封面 | 工作计划 | 工作总结 | 自我评测

个性评测 | 社交评测 | 事业评测 | 运势评测 | 报告 | 实习报告 | 工作总结 | 社会实践 | 心得体会 | 述职报告 | 调查报告 | 辞职报告

法律文书 | 合同范本 | 演讲范文 | 更多>>

英语学习 | 听力口语 | 阅读写作 | 翻译文化 | 趣味英语 | 学习方法 | 英文经典歌曲 | 每日课堂 | 空中英语 | 少儿英语 | 影视英语 | 英文歌曲 | 更多>>

作文大全 | 作文 | 小学 | 初中 | 高中 | 话题作文 | 考研 | 四六级 趣味作文 | 体裁作文 | 记叙文 | 议论文 说明文 | 应用文 | 读后感 | 作文素材 | 名言警句

优美段落 | 哲理故事 | 诗词赏析 | 成语知识 | 技巧 | 写作指导 | 作文点评 | 佳文赏析 | 写作基础 | 话题演练 | 作文教学 | 更多>>